Kontakt

Dr. Barbara Bachmann

Qualitätsmanagement |

Stellv. Gleichstellungsbeauftragte

Telefon: +49 5151 9559-19

[email protected]

Wir haben hohe Ansprüche an die Qualität und Konzeption unserer Angebote an der HSW. Aus diesem Grund führen wir regelmäßig eine umfassende Qualitätssicherung in Studium und Lehre durch. Unsere Qualität wird zum einen extern durch Akkreditierungsagenturen, zum anderen intern durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem sichergestellt.

Das zahlt sich aus und spiegelt sich in den hohen Weiterempfehlungsraten und Stimmen von Studierenden und Partnerunternehmen sowie durch verschiedene Auszeichnungen wider.

Als private Hochschule muss die HSW nachweisen, dass sie entsprechend anerkannter wissenschaftlicher Maßstäbe Leistungen in Lehre und Forschung erbringt. Dieser Nachweis geschieht über den Wissenschaftsrat, dem bedeutendsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium Deutschlands. Er berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in allen Fragen der inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Wissenschaft, der Forschung und des Hochschulbereichs. Die HSW wurde in ihrem Hochschulgründungsjahr 2010 erstmals durch den Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert und in den Jahren 2015 sowie 2021 erfolgreich reakkreditiert. Die Stellungnahmen zu den institutionellen Akkreditierungen sind auch auf der Wesite des Wissenschaftsrats einsehbar.

Gut zu wissen:

Der Wissenschaftsrat sieht aktuell keine Notwendigkeit mehr, weitere institutionelle Reakkreditierungen der Hochschule Weserbergland durchzuführen, da alle Auflagen erfüllt wurden.

Darüber hinaus ist die HSW als staatlich anerkannte Hochschule verpflichtet, jeden neuen Studiengang von speziell dafür eingerichteten Agenturen auf Inhalte und Qualität überprüfen und akkreditieren zu lassen. Alle an der HSW angebotenen Studienprogramme sind durch die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEvA) Hannover und seit 2018 durch die Stiftung Akkreditierungsrat, die eine gemeinsame Einrichtung der Länder für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen ist, akkreditiert. Als Zeichen der Akkreditierung erhält der jeweilige Studiengang das Qualitätssiegel der Stiftung. Die Gutachten der HSW dazu sind auf der Website des Akkreditierungsrats einsehbar. Die Akkreditierung erfolgt jeweils befristet für einen Zeitraum von acht Jahren. Wesentliche Kernziele der Akkreditierungen sind die Überprüfung der Studierbarkeit und des Studienerfolges sowie die transparente Darstellung des Studiengangskonzeptes, der Qualifikationsziele und des Abschlussniveaus der Studiengänge.

Gut zu wissen:

Zu allen drei dualen Studiengängen der HSW heißt es im Gutachten zum letzten Reakkreditierungsverfahren:

„Die Praxisintegration im Rahmen des dualen Studiums erfolgt aus Sicht der Gutachtenden mustergültig, was sich u. a. an den hervorragenden Zahlen zur Regelstudienzeit sowie den Quoten der Absolvent*innen ablesen lässt. Es entstand der Eindruck eines Studiengangs mit einer sehr konstruktiven und familiär gestalteten Arbeitsatmosphäre zwischen Studierenden und Lehrenden. Das Konzept der Branchenvertiefung, welches es Studierenden erlaubt, individuelle Schwerpunkte nicht nur nach Neigung, sondern auch nach Branche zu setzen, und welches gleichzeitig einen interdisziplinären Austausch zwischen den Bachelorstudiengängen ermöglicht, sehen die Gutachtenden sehr positiv.“

Zum weiterführenden MBA-Masterstudiengang schrieben die Gutachtenden darüber hinaus:

„Die Bezugnahme zur beruflichen Vorerfahrung der Studierenden sowie zu ihrer laufenden beruflichen Tätigkeit erfolgt mustergültig, was sich u. a. an den hervorragenden Zahlen zur Regelstudienzeit sowie den Quoten der Absolvent*innen ablesen lässt […]. Insbesondere das niedrigschwellige Angebot zur studentischen Mobilität im Rahmen des Moduls, welches in Kooperation mit der Pfeiffer University in den USA absolviert wird, möchten die Gutachtenden positiv hervorheben.“

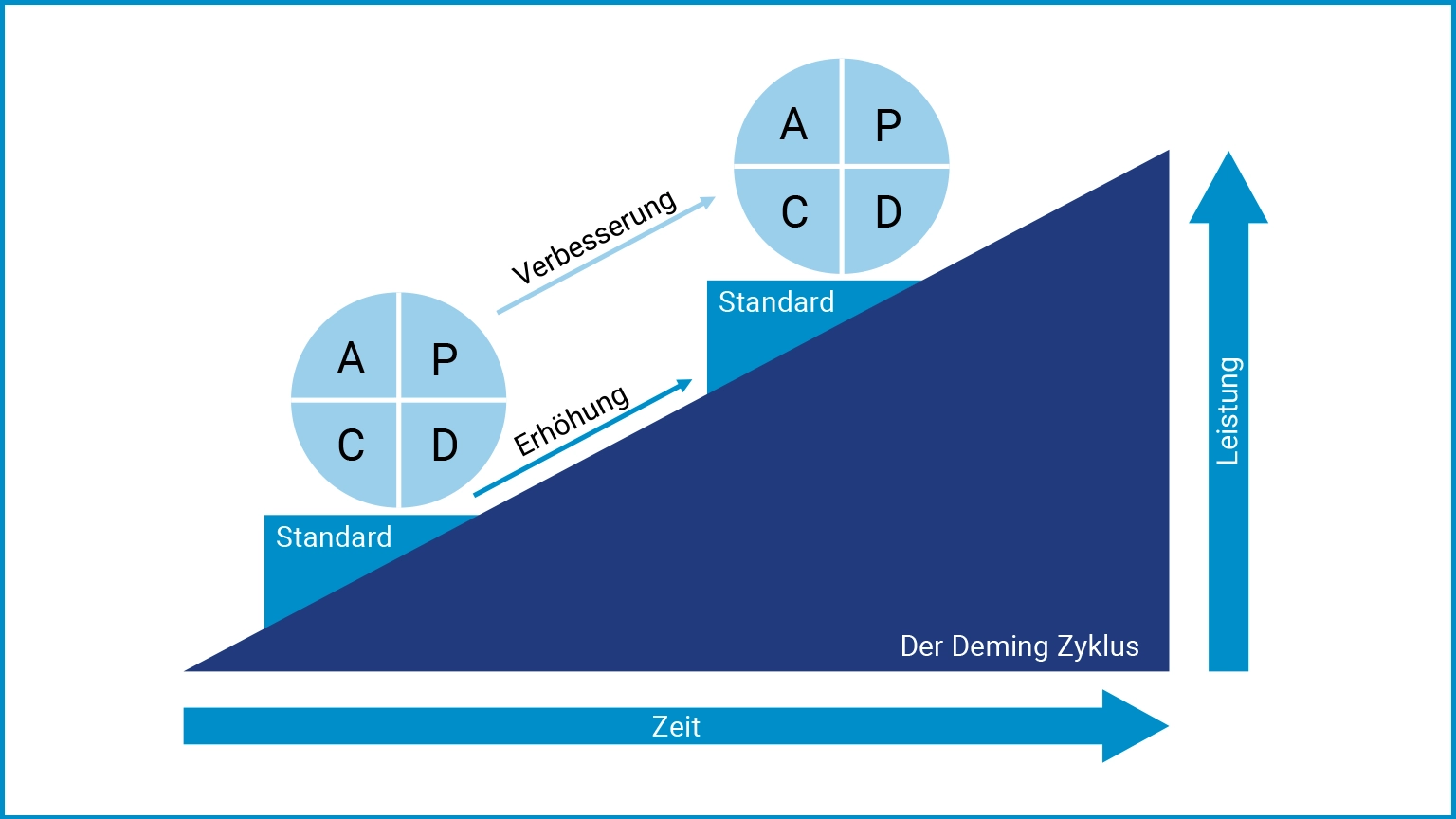

Neben den externen Evaluationen in Form von Akkreditierungen legen wir auch großen Wert auf ein umfangreiches Qualitätsmanagement. Denn: Wir sehen uns als lernende Organisation, deren Ziel es ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln sowie Verbesserungspotenziale auszuloten und diese dann auch konsequent umzusetzen. Daran arbeiten im konstruktiven Austausch sowohl Lehrende, Praxispartner, Mitarbeitende als auch Studierende aktiv mit.

Um dies zu ermöglichen, werden regelmäßig interne Evaluationen durchgeführt, ausgewertet und dokumentiert. Sie sind die Informationsbasis für Interventionen und Veränderungsmaßnahmen zur Optimierung von Lehre und Studium. Daneben dienen die internen Evaluationen der Herstellung von Transparenz über die Qualität der Lehre, aber auch als individuelles Feedback für Dozierende.

Dabei legt das Qualitätsmanagement unserer Hochschule einen deutlichen Schwerpunkt auf den Dialog aller Beteiligten bezüglich der Evaluationen und kommuniziert daraus entwickelte Maßnahmen und Ziele, sodass sie für alle sichtbar und nachvollziehbar sind.

Seit 2009 besteht ein Vertrag mit der ZEvA zur externen Evaluation von Studium und Lehre. Die Ergebnisse werden auf der Website der ZEvA veröffentlicht. Zudem nimmt die HSW an Hochschulvergleisstudien wie dem CHE-Ranking oder dem Student Life Cycle Panel 2022/2023 teil.

Weiterführende Informationen bezüglich des Qualitätsmanagementsystems der Hochschule sowie verschiedenster Evaluationen und den abgeleiteten Maßnahmen von jeweils zwei Jahren sind in den Evaluationsberichten dargestellt.

Evaluationsbericht

An der HSW kommt bei der Auswertung der Evaluationsergebnisse ein Ampelsystem zum Einsatz, welches die Transparenz und Übersichtlichkeit erhöhen soll. Eine Übersicht der Evaluationsergebnisse der vergangenen Semester sowie eine Auswertung der Beschäftigung nach dem dualen Studium finden Interessierte auf diesen Seiten:

Interne Evaluationsergebnisse zum dualen Studium

- Evaluationsergebnisse der dualen Studiengänge SoSe 2023

- Evaluationsergebnisse der dualen Studiengänge WS 2023/2024

- Beschäftigungsfähigkeit im Anschluss an das duale Studium

Interne Evaluationsergebnisse zum berufsbegleitenden Studium